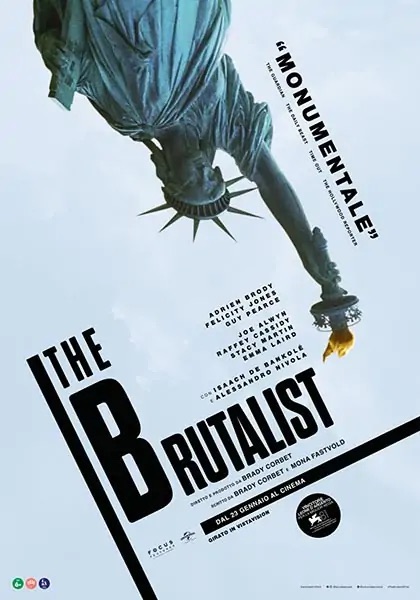

di Patrizia Monzeglio

“The Brutalist” è un film che non ti togli dalla testa. Almeno per un po’. E forse è questo il suo

scopo, turbare, disturbare, far pensare. Non è un film come tanti e lo confermano il Leone

d’Argento a Venezia, 2 Golden Globe, 10 candidature agli Oscar.

Dopo aver affrontato tre ore e mezza di proiezione e il disagio provocato da certe scene, crude,

spiazzanti, prima di decidere se è un bel film o no, bisogna lasciar sedimentare le emozioni e

cercare, trovare, il senso di un’opera come questa.

Non è solo la storia di un architetto ebreo ungherese sopravvissuto al lager che cerca di rifarsi una

vita in America e non è solo il racconto di chi scopre che anche nel paese che si vanta di esser la

culla della libertà si può essere emarginati e sfruttati. Nel dare un volto al protagonista, Lászlò

Toth, Andrien Brody si fa carico del suo ruolo disperato con un’aderenza alla realtà che merita

l’Oscar, il suo personaggio sopravvive fra rassegnazione e ribellione in un mondo che lo rifiuta, al

quale oppone la convinzione nella superiorità dei suoi progetti. E se dapprima la sua

determinazione emerge timidamente, di fronte alle difficoltà via via cresce fino a diventare

sprezzante distacco da tutto e da tutti.

Ma il regista trentaseienne Brady Corbet afferma di non aver voluto realizzare un film neo-realista,

e infatti “The Brutalist” non lo è. Oltre a seguire le vicende personale dell’architetto Toth, le

immagini che scorrono sullo schermo seguono diversi filoni narrativi che veicolano il pensiero del

regista.

Il primo riguarda il rapporto fra arte e capitalismo, fra espressione artistica e mercato. Il mai risolto

rapporto di forza fra artista e mecenate è vecchio come il mondo e anche il cinema, si sa, è da

sempre condizionato dalla difficoltà di trovare finanziamenti, così Brady Corbet porta dentro alla

storia anche il suo vissuto, le difficoltà nel realizzare questo film di lunghezza fuori da ogni logica di

mercato, fra alti e bassi durati sette anni.

Il secondo filone è legato al ruolo dell’artista nel mondo, al significato della sua opera per gli altri.

Quando non è il viaggio a contare ma la meta, come si afferma nel film, allora la realizzazione di

un progetto, di un sogno, vale la fatica di combattere per esso fino all’abbruttimento, perché poi il

tuo sogno realizzato rimarrà lì, anche dopo di te e, forse, potrà contribuire a cambiare l’immagine

del mondo. Può farlo un edificio, può farlo un film.

Il brutalismo a cui allude il titolo acquista vari significati, oltre allo stile architettonico che proponeva

soluzioni minimaliste nella ricostruzione dell’Europa degli anni ‘50. «La psicologia del dopoguerra e

l’architettura del dopoguerra, incluso il Brutalismo, sono collegate» afferma il regista e infatti la

brutalità dei sentimenti di rabbia e frustrazione, di abuso e insensibilità segnano i rapporti fra la

famiglia Toth e quella dell’industriale Van Buren.

E fra le tante allusioni che Brady Corbet dissemina nel film c’è anche il nome del protagonista, nato

dalla sua fantasia e che curiosamente corrisponde a quel László Toth, ungherese, che a Roma

nel 1972 colpì ripetutamente a martellate, danneggiandola, la Pietà di Michelangelo.