Oltre 600.000 soldati italiani nei campi nazisti dopo l’8 settembre 1943. Tra loro, anche Giovannino Guareschi, autore di Don Camillo

di Antonio Bovetti

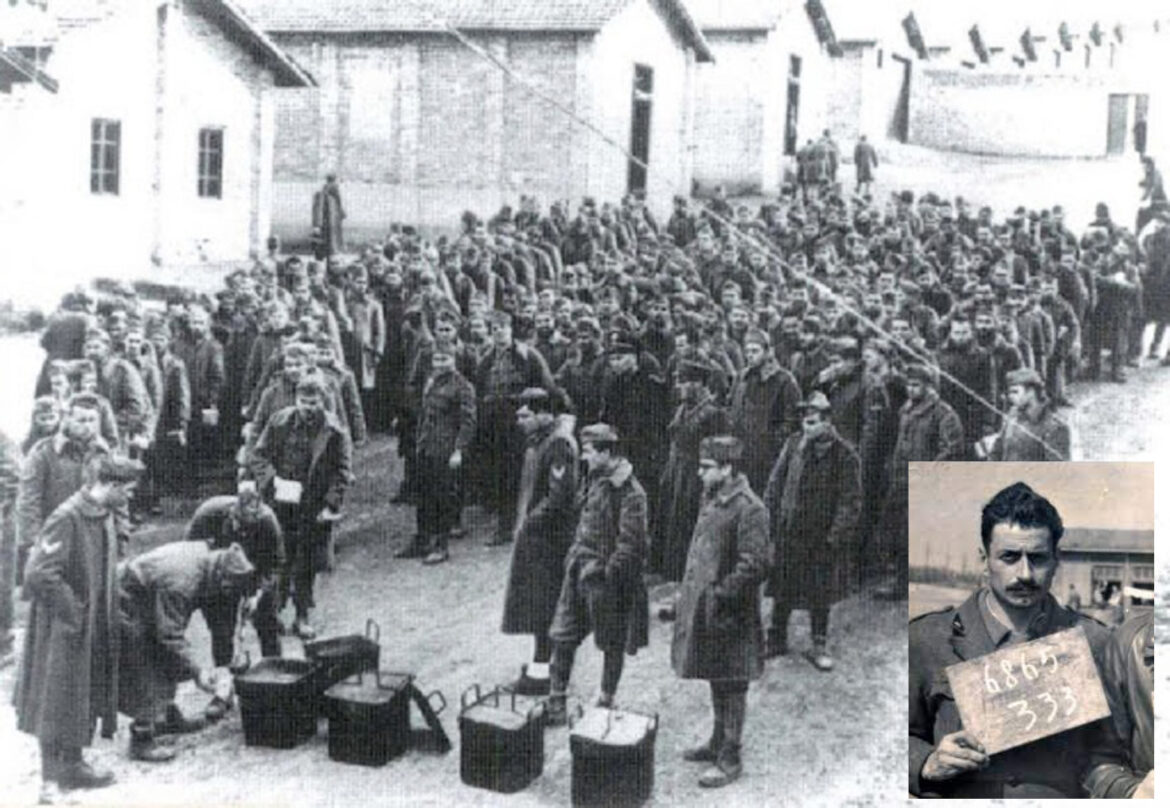

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, firmato dal governo Badoglio con gli anglo-americani, centinaia di migliaia di militari italiani si ritrovarono improvvisamente allo sbando, spesso disarmati, nelle zone occupate dai nazisti. La monarchia e i vertici militari abbandonarono Roma, rifugiandosi a Brindisi sotto la protezione degli ex nemici. Nel vuoto di potere che ne seguì, l’esercito tedesco rastrellò i soldati italiani, imponendo loro una scelta brutale: aderire alla Repubblica Sociale Italiana e combattere al fianco del Terzo Reich, oppure essere deportati nei campi di concentramento. Più di 600.000 militari italiani dissero “no”, rifiutando di combattere per la causa nazi-fascista. Il prezzo fu altissimo: la deportazione, le privazioni, la fame. Ma con quella scelta, silenziosa e collettiva, nacque una forma di resistenza civile che la storiografia ha poi definito “resistenza bianca”. Tra questi uomini c’era anche Giovannino Guareschi, futuro autore della celebre saga di Don Camillo e Peppone, che visse in prima persona la prigionia nei lager nazisti. Alla sua esperienza dedicherà un libro diventato simbolo: “Diario Clandestino”, resoconto asciutto e ironico, scritto con lo stile inconfondibile di un umorista che seppe affrontare l’orrore con spirito indomito. Una delle frasi più celebri emerse da quelle pagine fu: “Non muoio neanche se mi ammazzano”. Non prigionieri, non alleati: la condizione ambigua degli IMI. I tedeschi li chiamarono “Internati Militari Italiani (IMI): non erano più alleati, ma non potevano nemmeno essere considerati prigionieri di guerra, poiché non catturati in battaglia. In questo “limbo giuridico”, non godevano di alcuna protezione prevista dalle convenzioni internazionali come la Croce Rossa. Vennero sottoposti a lavori forzati, maltrattamenti e umiliazioni. Eppure, in mezzo al fango e al gelo, seppero coltivare una forma profonda di libertà interiore. «Per restare liberi – scriverà Guareschi – bisogna, a un certo punto, prendere senza esitare la via della prigione». Una lezione di coerenza che l’autore manterrà anche nella Repubblica democratica: finirà nuovamente in carcere per non aver voluto ritrattare un articolo critico verso le più alte cariche dello Stato.

La “Regia Università” del Lager e la dignità culturale

Nei lager, la resistenza non fu solo fisica ma anche intellettuale. I soldati italiani si organizzarono per studiare, insegnare, suonare e recitare. Chi sapeva, trasmetteva il proprio sapere agli altri. Guareschi battezzò questa esperienza straordinaria. Tra baracche e recinti, si scrivevano tesi di laurea, si preparavano spettacoli teatrali e si costruì persino una radio clandestina, battezzata “Caterina”, che consentiva di ascoltare notizie dal mondo esterno. Tra i prigionieri spiccava anche un giovane Gianrico Tedeschi, futuro grande attore, che proprio in prigionia scoprì la sua vocazione teatrale. Liberati ma non liberi. Con la fine della guerra, tra aprile e maggio 1945, si aprirono finalmente i cancelli dei lager. Ma per gli IMI non fu il ritorno alla normalità: vennero trattenuti per settimane, talvolta per mesi, nei campi di raccolta degli Alleati. Una nuova attesa logorante, a cui seguì un rientro in patria pieno di disillusioni. Molti soldati fecero ritorno a piedi dalla Germania o dalla Polonia, attraversando un’Europa distrutta, per poi scoprire che nessuno li aspettava davvero. Dimenticati dallo Stato e spesso anche dalle loro famiglie, molti ex prigionieri scelsero il silenzio. Non raccontarono più nulla di quei mesi. Ma qualcuno, come Guareschi, “scelse di ricordare”, di testimoniare, di tenere viva una pagina dimenticata della nostra storia.

Un “no” che parla ancora

Quel “no” pronunciato da oltre seicentomila uomini non fu solo un atto di disobbedienza. Fu un gesto di dignità, di coscienza e di libertà personale. Un’affermazione civile che smentisce l’idea che la non violenza sia sempre perdente. Quelle scelte, silenziose e collettive, ci dicono che forse noi italiani siamo un po’ migliori di come spesso ci dipingiamo. E a ricordarcelo, con ironia e rigore morale, resta la voce libera di Giovannino Guareschi, che scelse la prigione, due volte, piuttosto che piegarsi al potere.