I buchi neri sono tra i più grandi enigmi dell’astrofisica. Non si possono vedere, eppure si sa che esistono davvero: tra teorie e misteri, scienziati e astronomi cercano di dare un volto a questi “mostri” cosmici

di Antonio Bovetti

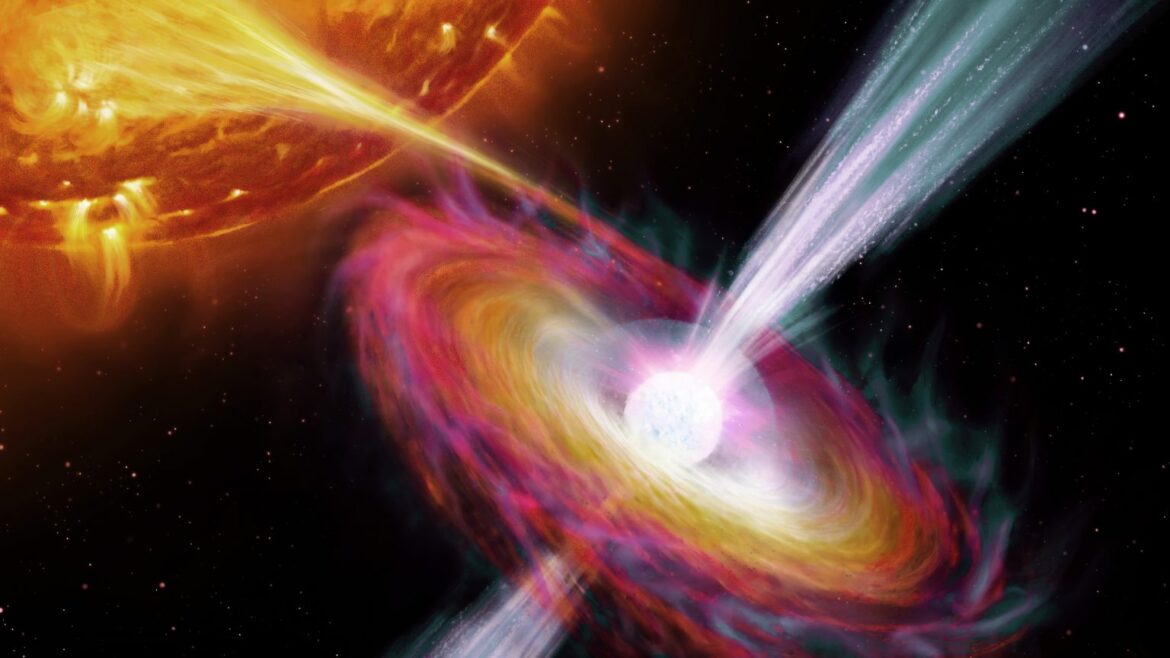

Dei buchi neri, se ne parla da tempo, ma quanti possono dire di aver capito davvero cosa siano questi enigmi dell’astrofisica? Anche gli scienziati, che li studiano da vari decenni, hanno ancora molti dubbi e varie domande senza risposta. Le certezze sono poche e le definizioni non sempre convincono. Malgrado questi dubbi, una cosa è chiara: i buchi neri esistono davvero. La loro esistenza è stata prevista dalla teoria della relatività di Einstein, e, oggi, disponiamo di prove sempre più concrete: osservazioni raccolte da Università e centri di ricerca in tutto il mondo, varie immagini elaborate grazie a strumenti come il Telescopio Spaziale James Webb e rilevazioni ottenute tramite sensori di onde gravitazionali. Questi strumenti all’avanguardia continueranno, nei prossimi anni, ad facilitare ed esplorare meglio l’universo e approfondire la conoscenza. Ma che cos’è, esattamente, un buco nero? Come e perché si forma questo fenomeno? Ci chiediamo noi non addetti ai lavori. Un buco nero è una regione dello spazio in cui la forza di gravità è così intensa da non lasciare scampo a nulla: nemmeno la luce può sfuggirgli. Tutto ciò che si avvicina troppo viene letteralmente “inghiottito”. Essendo invisibile, perché non emette né riflette alcuna radiazione, è stato definito appunto “nero”. Di solito, un buco nero nasce quando una stella molto grande esaurisce il suo “carburante” e collassa su sé stessa sotto il proprio peso. La materia della stella si comprime in uno spazio estremamente ridotto e denso, tanto da deformare persino lo spazio-tempo circostante. Al centro del buco nero, secondo le attuali teorie, si troverebbe una singolarità: un punto di densità infinita, che le leggi della fisica, ancora non riescono a descrivere pienamente. Uno degli elementi più affascinanti è il cosiddetto “orizzonte degli eventi”, ovvero il limite oltre il quale nulla può più uscire. È una specie di “punto di non ritorno” per qualsiasi cosa venga risucchiata. Anche se gli scienziati non possono osservare direttamente un buco nero, possono rilevare gli effetti che provoca. Ad esempio, se si vede una stella orbitare intorno a uno spazio apparentemente vuoto, o se si nota della materia surriscaldata che emette raggi X prima di sparire nel nulla, è molto probabile, che in quel punto ci sia un buco nero. Nel tempo ne sono stati identificati molti, con masse molto diverse: alcuni “piccoli” (per modo di dire) hanno una massa pari a 5-10 volte quella del Sole, altri sono veri giganti cosmici, con masse milioni o miliardi di volte superiori, spesso situati al centro delle galassie, compresa la nostra Via Lattea. Il termine “buco nero” fu usato per la prima volta nel 1967 dal fisico John Archibald Wheeler, e da allora la ricerca ha compiuto passi enormi. Tuttavia, molti misteri restano ancora irrisolti. I buchi neri ci affascinano perché rappresentano un limite della conoscenza umana, un confine tra ciò che sappiamo e ciò che ancora dobbiamo scoprire.

Sitografia:

Consigliamo la lettura del prestigioso periodico Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, in particolare l’articolo:

“Towards a Non-singular Paradigm of Black Hole Physics”

di Raúl Carballo-Rubio, Francesco Di Filippo, Stefano Liberati e Matt Visser

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1475-7516/2025/05/003

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025JCAP…05..003C/abstract